| 编者按:城市居民的空间移动性与社会公平之间的关系一直是交通研究、城市研究和人文地理学关注的重要问题。大量的交通调查结果揭示,交通的劣势与社会经济地位的劣势有密切联系。而自2000年开始,越来越多的学者着重讨论由城市交通产生的“社会排斥”问题。“交通相关的社会排斥”(transport-related social exclusion)在国际上正成为城市交通研究的重要关键词,在中国虽然具有很强的现实意义,但相关的研究尚不丰富。本期《城市科学文摘》将介绍城市交通与社会排斥这一领域的理论背景和研究进展。社会排斥的概念是如何融入到城市交通研究中的?如何理解城市交通、社会公平、社会排斥等概念之间的关系?关于交通相关的社会排斥,目前都有哪些理论视角?对政策实践产生了什么影响?围绕这些问题,英国利兹大学交通研究中心Karen Lucas教授在他的Transport and social exclusion: Where are we now?一文中展开了讨论。 |

文献来源:Lucas, K. (2012). Transport and social exclusion: Where are we now?. Transport policy, 20, 105-113.

1、城市交通与社会公平的关系

城市居民的空间移动性与社会公平之间的关系一直是交通研究、城市研究和人文地理学关注的重要问题。早在1973年,美国学者Wachs和Kumagai就提出移动性是社会与经济不平等的主要原因之一[1]。已有大量的交通调查结果揭示,交通的劣势与社会经济地位的劣势有密切联系。例如,由英国交通部组织的多次国家出行调查(NTS)发现,低收入群体与高收入群体在出行模式及交通可达性等方面存在明显的不平等。根据2006年的调查结果,在小汽车拥有率方面,受访家庭的平均小汽车拥有率约为85%,但收入最低的家庭中只有不到50%的家庭拥有小汽车。在出行次数方面,虽然收入最低的家庭中有40%每周至少使用一次小汽车,但他们的小汽车出行次数仅占全部有车家庭的十分之一(事实上,不论使用何种交通方式,他们的总出行次数也远小于其他家庭)。在出行距离方面,由于无车群体的年出行距离仅为有车群体的一半,因此许多低收入的受访者由于没有小汽车而无法享有足够的可达性,从而面临社会排斥。其他国家也面临类似的情况:在澳大利亚,“距离”已经成为郊区居民经济及社会融合的主要障碍;在加拿大,调查发现低收入家庭(特别是其中的老年人、残障人士)的出行次数及距离明显小于平均水平,因此较难享受到基本的公共服务。

2、“交通相关的社会排斥”研究的兴起

从2000年代开始,有关交通与社会公平的话题获得了大量关注,一定程度上反映了人们对于“新自由主义背景下城市交通政策如何影响弱势群体”这一政策议题的重视。例如,2002-2003年,英国政府的社会排斥部(Social Exclusion Unit)发布了一份关于交通与社会公平的研究报告,辨析了交通劣势与原有的社会政策关注领域(如失业、健康不平等、教育不平等、衰败社区等)之间的关系,对相关政策的推动产生了重要的影响。与此同时,这一话题在英国以及欧洲大陆、澳大利亚、美国、南非等地的学术界正方兴未艾,并且越来越多的研究者基于对交通与社会公平关系的已有认识,着重讨论由城市交通产生的“社会排斥”问题,从多个理论视角对“交通相关的社会排斥(transport-related social exclusion)”进行概念化、测度、分析,目前已积累了一定数量的理论与实证研究成果。“交通相关的社会排斥”正成为城市交通研究的重要关键词。

对于“社会排斥”的具体定义,目前学界仍莫衷一是。不过,大多数学者相信,社会排斥不仅仅是对贫困状况的描述,而应该是多维度、多层次、相对及动态的概念:首先,社会排斥的问题是多层次的,它既与个体所处的周围环境有关,同时也受到更宏观的社会过程、社会制度、社会结构等的影响;其次,社会排斥是相对的概念,即“弱势群体”是通过对比“其他群体”的社会关系及活动而界定出来的;再者,社会排斥本质上是动态的,它在时空中、在个体的生命历程中不断地变化。

社会排斥的概念在一定程度上改变了研究者对交通问题的认识。从社会排斥的角度看,交通政策部门的价值观及政策制定过程是交通不公平现象产生的重要根源。交通政策的制定过程往往系统性地排斥了某些个体、群体或者社区,使其无法分享政策产生的效益。因此,交通问题的解决应立足于相关部门的政策过程而非交通弱势群体本身。另外,社会排斥的概念拓宽了交通研究者的视角,即不仅仅关注交通设施的供给,而更加重视与交通设施相关的就业、教育、健康、社会网络等生活机会的可达性。在社会排斥概念的推动下,交通研究的重点正从传统的基于交通系统的设施供给,转向面向居民、基于需求的社会政策,关注公共服务可达性的公平性,尤其关注结果的公平而非投入的公平,并且开始重视再分配的公正(即交通政策是在多大程度上为了社会公平、公正而进行财富的再分配)。

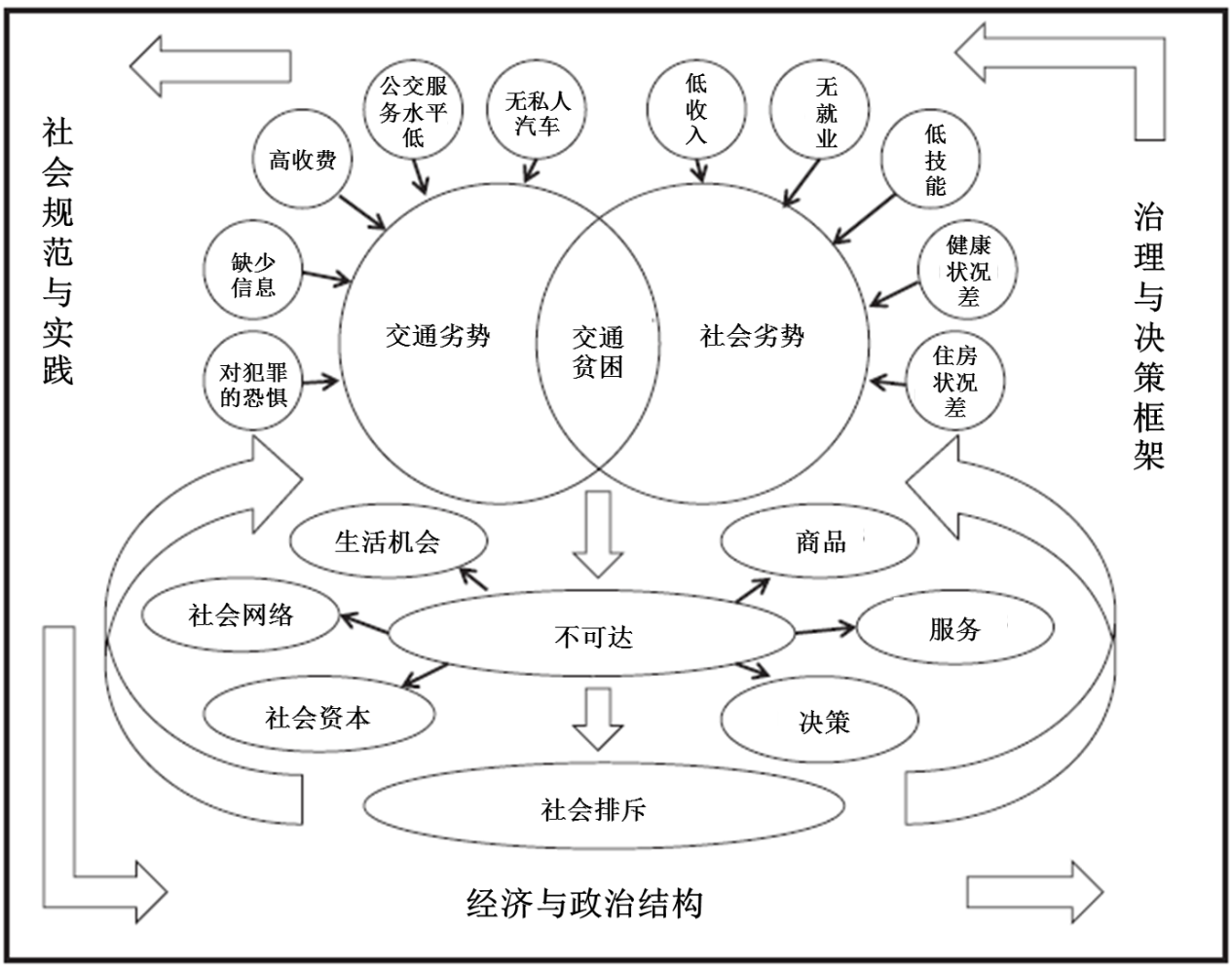

那么,城市交通究竟如何产生社会排斥?这里需要辨析交通劣势、社会不公平(社会劣势)、社会排斥等概念及其相互关系。事实上,“交通劣势”与“社会排斥”两个概念并非一一对应的,受到社会排斥的居民也可能享有良好的交通可达性,而社会融合度很高的居民仍有可能面临交通劣势。交通劣势与社会排斥的联系是通过一系列中介变量形成的:交通劣势与社会劣势(如低收入、无就业、健康状况差等)在相互作用中产生“交通贫困(transport poverty)”,从而导致居民被商品、服务、社会网络、城市规划与决策过程等资源所排斥,进而引发一系列不平等现象(图1)。

3、“交通相关的社会排斥”的理论视角

关于交通相关的社会排斥研究,目前存在三种理论视角:

(1)可达性视角

可达性视角关注(空间)资源供给与个体需求之间的差异,并通过三类测度指标解析交通相关的社会排斥:第一,基于地方的测度指标,即个体居住地邻近区域内的机会数量;第二,基于社会分类的测度指标,例如人群内部为实现社会目标而产生的社会分层;第三,基于个人的测度指标,例如公共交通使用者的出行需求。

(2)社会资本与能力视角

英国社会学家John Urry在他提出的“新移动性范式”(new mobilities paradigm)中讨论了由交通系统产生的动态社会排斥[2]。新移动性范式关注实体和虚拟环境中,人、物、服务、意象和信息在宏观(全球)、中观(国家)以及微观(地方)等多个尺度的移动过程。新移动性范式探讨了不同形式的“移动性”如何塑造社会价值,并强化已有的社会分层。这一视角认为,移动性(即移动的可能性与能力)包括三个层次:(a)可达性——在时间、地方及其他环境制约之下所有可能的移动;(b)能力——与可达性直接或间接相关的技能、能力;(c)分配——个体、群体、网络及组织对其“可达性”与“能力”的认知或行为响应。社会地位、财富、权力以及人和活动的地理分布等要素的分异,导致了移动性的不平等。Urry提出,传统的社会分层中存在不平等的“网络资本”,它导致人们在获取商品、服务、社会网络及生活机会等方面的分异,并由此引发社会排斥。他曾经思考,在一个有利于“超高移动性(hypermobility)”的全球系统中,我们如何有效应对交通相关的社会排斥问题?他预测,只有在“后汽车时代”,我们才有可能建立公平的交通服务,也就是说,现有政策较难对交通相关的社会排斥问题做出有效的应对。

(3)时间地理学视角

时间地理学从时空间的视角对交通相关的社会排斥问题进行了一定的研究。这一视角关注过去50年里社会空间组织中的根本变化。这些结构性变化,导致了特定的时间制约里不同群体的机会不均等,进而造成某些群体的“时间贫困”,例如拥有小孩的职业女性。根据时间地理学视角,社会排斥的一个重要表现是不同社会属性及居住区位的群体的时间需求的差异——部分群体需要更为紧凑、多任务叠加的时间安排,以满足日常生活的需求(例如居住在乡村或者城市边缘地区的居民)。

4、政策经验:以英国“可达性规划”为例

为应对城市交通产生的社会排斥问题,英国的社会排斥部于2002-2003年开展了针对交通与社会排斥的研究,在其影响下,英国的地方规划中加入了“可达性规划”的编制,以解决交通相关的社会排斥问题。从2006年起,可达性评价已成为英国地方交通规划的法定内容。地方交通部门必须与其他公共部门以及重要的利益主体合作,以解决部分居民的可达性不足的问题。

| 可达性规划。英国城市的可达性规划,是地方交通规划中的一项多部门合作编制、旨在提高居民的可达性的法定内容。其主要目标是保证地方决策者充分了解当地的可达性状况,为交通与土地利用的发展提供更为透明、综合、公平的决策过程,以期寻求可达性问题的解决方案及规划实施效益的最大化。可达性规划强调多部门合作,包括主要的基层医疗及医院信托机构、地方教育机构、学习与技能委员会、社会服务部门、商业部门及重要的企业家等;并且重视规划的公众参与,要求编制方向当地社区(特别是“交通贫困”群体)论证其行动计划的可行性。 可达性规划的编制需包括以下要点:

Lucas(2006)对可达性规划的背景、概念及已有探索等进行了详尽的陈述,有兴趣的读者可以查阅:Lucas, K. (2006). Providing transport for social inclusion within a framework for environmental justice in the UK. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 40(10), 801-809. |

5、读后记:对中国的启示

相比之下,我国过去30年城市移动性的改善主要侧重于物质环境的建设,如伴随用地扩展的路网建设、城市轨道交通建设等。随着交通问题的日益突出,城市交通系统与社会的联系开始受到研究者的重视,特别是联系城市空间与社会制约以及个人交通选择机制的出行行为研究正受到越来越多的关注,但对于“交通相关的社会排斥”的正面研究仍有一定的空间。事实上,中国城市无论是制度背景(如社会政策)、社会背景(如社会分层现状)、空间发展现状(如城市空间结构及群体空间分布特征)以及交通发展现状(如小汽车保有量)等都与西方城市存在较明显的差异。在中国的语境下,有许多现实的问题值得城市研究者思考和探索,比如:城市弱势群体是否表现出交通劣势?城市交通规划与政策的制定过程是否排斥了部分群体,使其无法分享政策的效益?居民的交通可达性与其公共服务、生活机会、社会网络可达性之间有什么关系?如何正确理解中国城市交通相关的社会排斥并对其进行合理的概念化与测度?以及相关的政策对城市交通发展模式转型有怎样的意义和启示?

注释

1. Wachs, M. and Kumagai, T.G., 1973. Physical accessibility as a social indicator. Socio-Economic Planning Sciences, 7(5), pp.437-456.

2. Urry, J., 2012. Sociology beyond societies: Mobilities for the twenty-first century. Routledge.

陈梓烽

现为香港大学城市规划及设计系博士研究生。本科毕业于中山大学城市规划专业,硕士毕业于北京大学人文地理学专业。主要研究方向为城市交通地理、城市时空行为。