| 编者按:本文梳理了列斐伏尔《空间的生产》(英文译本)这本经典著作的核心脉络以及其在城市研究领域的延伸,尤其是其空间理论与“城市权”概念内核的紧密联系。列斐伏尔对于空间的解读是专业的,也是哲学的、诗意的;是实践的,也是理想的、乌托邦的。他指出,现有对空间的认知多局限于空间中的物体,而非空间本身;同时是碎片化的,缺乏整体而一的把握。于是 ,建筑学有建筑学的空间,地理学有地理学的空间,经济学有经济学的空间,甚至哲学、生态学、人类学,都有各自的空间。这些知识体系将空间分门別类,在各自的领域里建立起认知与实践的壁垒。列斐伏尔呼吁对空间更加完整的把握,对(社会)空间本身的认知,以揭开空间中潜藏的各种社会关系和“空间的生产”这一过程。不可否认,《空间的生产》是一本很难理解的著作,其法语版于1974年出版, 1991年英文译本才得以出版,而直至目前仍迟迟未见中文译本 。这本著作可读性 非常强,不仅能够给予读者专业上的启发,同时涉及文学、历史、音乐、绘画等各个领域。我们希望通过这篇短小粗浅的文章,能够引发一些学术上的讨论。如果读者有从不同专业视角的思考,或者不同意本文呈现的某些观点的,非常欢迎给《城市科学文摘》撰稿进行讨论。 |

文献来源:Lefebvre, H. (1991). The production of space (Vol. 142). Blackwell: Oxford.

空间生产的本质

列斐伏尔首先用一面“自然”的镜子,将“生产”的本质,也即其社会属性,呈现出来。于自然而言,她只进行创造,不进行生产。自然生长的树,花,果实,我们无法将其称为产品:从一朵玫瑰身上寻求意义是枉然的,她开着只是因为她开着,因即是果。自然的每一项创造都独一无二,不带有任何目的性,只是一种纯粹的生产欲望表达。所谓“自然”,追溯至原始的语义即是“自然而然”(spontaneous)。在最初的自然,在人类的生产活动开始之前,空间只是自然的时间遗留下的痕迹。望向四周,你能看到什么——日出日落,光阴变幻,四季冷暖——我们于每一寸空间都能读出刻于其中的时间,就如树干,带着一圈一圈的年轮生长。与此相对,人类的生产行为是带有明确目的性的机械重复。生产空间的原材料从何而来呢?其实就是自然本身:自然被转化成了产品,被粗暴地置于某种所谓的秩序之中,被局限于一种亚发展(underdevelopment)的状态。自然与时间的密不可分,造成了自然被限制住的过程,也就是自然的时间被驱逐的过程,同时也是(社会)空间被生产出的过程,而社会的空间被赋予了新的目的性的时间。于是,用“自然”与“时间”的镜子,列斐伏尔照出了空间生产的本质:即自然时间从原始状态下的空间中被驱逐的过程(expulsion of time)。

列斐伏尔认为对自然的时间的驱逐是所谓现代性(modernity)的标志之一,现代性的产生使得自然的时间从社会的经济生产空间中消失了,社会的经济生产空间抹去了自然的时间。现代主义的三重奏,可读性(readability)- 可见性(visibility)- 可理解性(intelligibility),催生出了一系列“类似物”(analogons),如图像,符号和标记。语言学中的象征(metaphor)和转喻(metonymy)被用于对空间的转化中。音乐,绘画和建筑——这些不同的语言形式渐渐将空间简化成了一系列的符号,于是空间变成了既定先验和认知的一部分,而其本质则被掩盖在“抽象化”的幕布之后。那么,谋杀了自然时间的社会是什么?它是充满了一系列概念、形式、规则的空间和构筑物,它将这些抽象的真理强加在感官与肉体的真实经验和欲望之上。而列斐伏尔又指出,虽然空间被异化成了一系列的标记、符号和象征,但是这并不改变空间本质的物质现实。就如地球,无论它怎样被比喻为地球母亲、生命的摇篮、或是坟墓,它始终还是那个实实在在的地球本身。可见,同一空间存在多个维度,多种状态。

空间三元论(spatial triad)

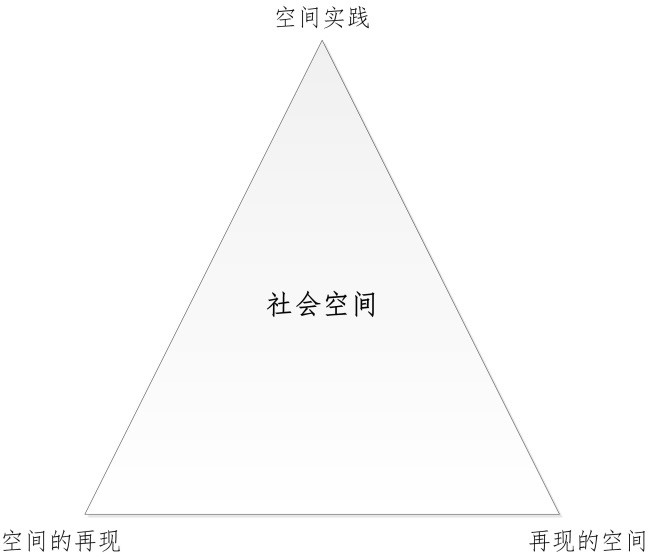

空间三元论(图一)是列斐伏尔整本著作论证的核心内容,他提出(社会)空间的三个维度:空间实践(感知的空间)(spatial practice),空间的再现(构想的空间)(representation of space),再现的空间(实际经验的空间)(representational space)。从哲学上而言,空间既非主体(subject),也非客体(object),而是一种社会现实,是一系列的关系与形式的总和。空间的再现,也即构想的空间,是任何一个社会(或者生产方式)下处于主宰(dominant)地位的空间维度,它是建筑师、规划师、城市学者或者工程师们的空间,他们习惯基于构想的空间去定义感知的和实际经验的空间。而再现空间是实际经验的空间,是真正属于居住者(inhabitants)和使用者(users)的空间。这一空间是被主宰的(dominated)、被动经验(passively experienced)的空间;而同时,它又是鲜活的、临在的 ,时间得以在其中显现。在这两种空间之间,空间实践更像是一种工具/行动/阵地,于感知的空间范畴内,空间再现和再现空间都借由其去实现自身。空间的实践可以分为被动的空间实践(passive spatial practice),反映的空间实践(reflective spatial practices)和批判或者创新的空间实践(critical and creative spatial practice)。

列斐伏尔对某些意象的描述穿插于整本著作中,比如身体(the body)。在人类进行的一系列生产和再生产之前,每一具鲜活之躯其本身就是空间,也有着自身存在的空间:他在空间中生产自己,他也生产那个空间。肉身将本我(ego)从空间中分隔开来,给本我提供了一个栖身之所。人类对空间的认知与构想过程其实也就是从“身体的空间”到“空间中的身体”的转变过程。这身体,仿佛是一面镜子,揭示出了“我”和“我自己”、“我的身体”和“我对我的身体的觉知”之间的关系(此处,我对我身体的觉知是形式,而我的身体则是这觉知的内容)。它将本我转化成了表征本我的符号。这是一个抽象化的过程:为了获得对自己的认知,首先要将“我”从我中分离出来。由这面镜子所产生的蜃景效应(mirage effects)会有意想不到的效果。比如,自然景观的力量,并不在于其本身所呈现出来的景象。而在于,通过蜃景效应,它让任何一个易于受影响的观察者,通过本我不可思议的自我欺骗过程,将眼前的景象转换为自我认知的一部分。由此,列斐伏尔认为我们正是通过这具身体去感知空间、去经验空间、同时去生产空间的。人与空间的关系反映了人与自己的身体之间的关系,反之亦然。列斐伏尔以身体为喻,来阐释社会空间的三种状态:身体的社会实践即是对身体的使用(如手,感官,器官),因此这一实践属于感知的范畴;而身体的再现或是表征源于科学知识的构想,这些知识如解剖学、生理学等等构建了一套关于身体的抽象化的理论;再现的身体或是身体的实在经验,是极其复杂而特殊的——实在经验的心脏,与认知的或者感知的心脏,有著本质的不同,而这一现象在性器官上表现得尤为明显。社会空间的三种状态(three moments)是彼此紧密渗透交织的,这一辨证逻辑的必要保证了“主体”(也就是社会中的每一个成员)从一种状态转向另一种状态不会产生任何的困惑。

自然的时间被驱逐之后,取而代之的是什么?如前所述,语言,符号和象征等等这些对空间的解构使得我们能够看清空间从实在经验的空间转化为构想空间的整个过程。这是一个充满暴力的抽象化过程,也是一个试图寻求“空间的逻辑”(logic of space)的过程。在最极端的情况之下,这种简化将时间简化为空间逻辑范式的一种,将使用价值简化为交换价值,将物体简化为符号,将现实简化为一个符号场(semiosphere);它同时将辩证简化为逻辑,将社会空间简化为思维和概念空间。空间再现的其中一种形式,即是将空间抽象化为一个容器,等待着客体的内容(物体或者身体)所携带的能量来将其填充。这一抽象化过程造成了一种隔离,因为容器与内容之间不存在相互的关联。然而事实却并非是这样,以人的肉身而言,其与其所占据的空间就存在着一种直接地互动。

时间可以从空间中被分辨出来,却无法与空间分离开来。任何现象或者过程,只要其有一个空间的维度,就必然有一个时间的维度,反之亦然。将时间从空间中抽离的结果即是产生了真实经验的空间与构想的空间的分野。于是乎,重新构建空间理论的一个核心,即是重新发现空间中遗失的时间(rediscover time in and through space)。列斐伏尔指出,这一重构过程其实已经在某些领域发生了,比如绘画。以毕加索为代表的立体派画家的出现见证了绘画领域“主体的危机”(crisis of subject),他们创造出的作品既没有传统的参照点,也独立于绘画的各类主体(作家,艺术家,甚至是观赏者)。立体派将绘画从牢笼中解救了出来,他们大刀阔斧,在客体与主体间劈开了一条裂缝,而这条裂缝,催生了无限的可能:画布上的图像不再是为了表征现实,现有的秩序被打破了,而时间,从这条裂缝中流了进来!于是,(绘画中的)空间,终于割断了与主体联结的脐带,其本身即完满。值得注意的是,虽然列斐伏尔着重强调居住者和使用者对空间进行生产的权利,强调空间的使用价值而非交换价值,他并不试图建立起构想的空间和实在经验的空间之间的矛盾对立。相反,他所做的,是弥合科学与乌托邦、现实与理想、抽象知识与实在经验之间长期存在的裂缝,让读者意识到一种新的空间生产的可能性。这种空间,列斐伏尔称之为差异空间(differential space)。

空间的生产与城市权

“城市权”的概念由列斐伏尔于1968年在其著作《Le droit a la ville (The Right to the City)》中提出。城市权强调城市空间的使用者与居住者的权利,包含使用权(the right of appropriation)和参与权(the right to participation)。城市权自提出以来多受诟病,很多学者认为列斐伏尔只是给出了一个乌托邦式的愿景,其理想化色彩很大程度上削弱了这一概念在城市中的实践。然而也有学者指出,城市权这一理念激发了世界各国在城市领域从中产阶级到草根阶级的维权运动,城市权也被诠释为各种具体的权利,如住房权、就业权、教育权等等。

我们不难发现空间三元论中的再现空间与城市权内核的紧密联系。再现空间的核心要素是时间,存在于使用者的真实经验中。而长期以来,这一空间却被构想的空间苦苦挤压,城市的真实使用者也深陷于被动与沉默的泥淖。人们早已习惯于接受已经建立起来的知识化系统,却对真实经验的空间视而不见。这就是为何,城市权这一概念所愿景的,更像是一场城市革命或者解放运动:将居民/使用者从交换价值的统治中解放出来,以使用价值去重新定义城市的权利,在空间的生产中注入时间与生命的韵律,让城市回归为一件艺术品(oeuvre)。

列斐伏尔空间生产的提出,一方面,将传统意义上的被符号化的空间与时间从产品与固化的生产过程中解放出来。相比较构想的空间,将时间作为被预设和已知确定的逻辑因素,被作为“产品”的空间所替代,而空间的生产强调空间本身作为生产的过程是与时间融为一体的,那么,生产空间等同于生产时间。于是,时间从已经被固化的符号化的生产过程中逃逸出来。空间的生产在实践中的意义既是提供了众多的入口(multiple entrances),供使用者从不同的立场介入进空间生产的真实情境当中。同时,身体作为感触、经验和构思的集合,融入进不同的生产范式之中,瓦解和挑战作为单一逻辑中符号化的空间呈现,提供了更多的可能性。然而,另外一方面,列斐伏尔作为西方语境下的马克思主义者,并没有完全逃离出二元辩证法的语境当中。特别是“城市权”的提出,作为使用者本身的经验并不完全具备自主性的意义,因为其仍然处于同一范式的知识网构中被划分的“部分”,这样导致真实的经验也是由部分范畴中的可感性分配(sensible of distribution)塑造的,那么,对于各种城市权利的提出,也是在不影响整体范式的基础上继续演绎的,并没有对范式的构成与演绎提出批判。

本文由刘颖和周立涛共同编译完成。

刘 颖

本科毕业于武汉大学地理信息系统专业;硕士毕业于中国科学院研究生院人文地理专业;现为荷兰乌特勒支大学(Utrecht University)人文地理与规划系博士候选人。主要研究方向为中国城市转型,绅士化及对低收入人口的置换。

工作邮箱:research.ying@gmail.com